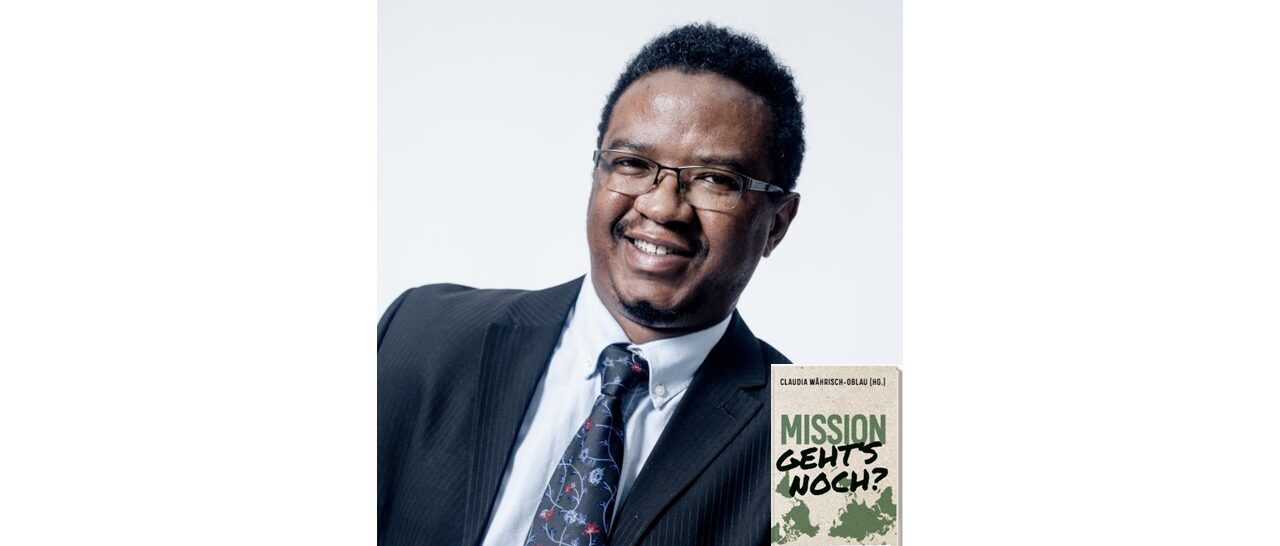

Von Harvey Kwiyani

Dieser Text ist eine Leseprobe aus Mission – Geht’s noch? Warum wir postkoloniale Perspektiven brauchen, herausgegeben von Claudia Währisch-Oblau, Neukirchener Verlag 2024, ISBN 9783761570128

Der berühmte Theologe Walter Hollenweger schrieb 1992: „Britische Christen beteten für eine Erweckung. Als sie kam, erkannten sie sie nicht, weil sie schwarz war“. Ich frage mich, was diese Aussage heute für unsere Theologie (und theologische Ausbildung) und unser Missionsverständnis bedeutet. Natürlich gibt es heute viel mehr schwarze Christ*innen in England als in den 1980er und 90er Jahren. Doch für viele von uns hat Hollenwegers Aussage immer noch Gültigkeit, auch wenn diese schwarze Erweckung, so unsichtbar und ausgeschlossen sie auch sein mag, schon seit Jahrzehnten stattfindet.

Im Allgemeinen haben viele Schwarze Gemeinden sehr wenig mit ihren nicht-schwarzen Nachbar*innen zu tun. In den meisten Fällen haben ihre Nachbar*innen auch wenig Kontakt zu ihnen. Die Realität ist, dass die Kirchen hier im Westen segregiert sind, selbst wenn Segregation in anderen Aspekten unseres gesellschaftlichen Lebens unmöglich ist.

Dafür gibt es viele Gründe. Da ist zum einen die Sünde des Rassismus – Menschen wurden sozialisiert, nach Rassen zu diskriminieren. Und viele finden es ganz normal, dass Weiß sein Macht haben bedeutet.

Eine weitere Befürchtung, die ich immer wieder höre, ist, dass afrikanische Christ*innen (laut betende und wohlstandspredigende) Pfingstler*innen sind und sich deshalb „zu sehr von uns unterscheiden“. Meine afrikanischen Freund*innen sagen etwas Ähnliches: „Wir trauen dem Geist-entleerten britischen Christentum und seiner Theologie nicht.“ Ein Bischof sagte mir vor nicht allzu langer Zeit: „Wir können unseren jungen Männern und Frauen niemals erlauben, in westlichen Einrichtungen Theologie zu studieren. Sie erwerben viel Wissen, verlieren dabei aber den Heiligen Geist.“ Wir sind nicht nur durch unsere Hautfarben getrennt, sondern auch durch unsere Theologien.

Hollenwegers Aussage aus dem Jahr 2023 sollte lauten: “ … sie erkannten sie nicht, weil sie schwarz und pfingstlich war.“ Der Mangel an theologischen kulturübergreifenden Gesprächen lässt uns alle verhungern. Der christliche Glaube ist besser, wenn er unsere Einheit in der Vielfalt in Gott widerspiegelt. Wir alle sehen Gott besser durch die Augen unserer Nächsten.

Darum sind meiner Meinung nach das Denken über multikulturelle Ekklesiologie und dekolonisierende Mission so eng miteinander verwoben, dass wir das eine nicht ohne das andere haben können. Wenn es gut geht, ist der Gottesdienst mit Menschen aus anderen Kulturen ein Spiegel, der uns unsere eigenen kolonialen Tendenzen offenbart (was wir mit ihnen machen, ist eine andere Geschichte). Kolonialismus ist nicht nur eine vergangene Politik. Der ideologische Kolonialismus prägt unsere Welt noch lange nach dem Ende der politischen Kolonisierung Afrikas. In der Tat hat der theologische Kolonialismus nie aufgehört. Heute kolonisieren wir andere, wenn wir sie dazu bringen, so zu glauben und sich so zu verhalten wie wir, vor allem, wenn sie zu Nachfolger*innen von Christus werden. Wir neigen dazu, europäische und US-amerikanische Theologen so zu lesen, als ob sie universell seien – als ob ihre Theologie in allen Kontexten der Welt über Generationen hinweg anwendbar wäre.

Wir folgen Christus in Gemeinschaft mit anderen nach – mit anderen, die nicht wir sind. Dieser Weg des Glaubens ist ein nie endender Tanz mit Fremden. Dieser Tanz kann aber nicht gelingen, wenn wir uns gegenseitig kolonisieren. Was wir brauchen, ist Einheit in der Vielfalt, auch in der Art und Weise, wie wir unsere Theologie betreiben. Uniformität zu fordern bedeutet Kolonialisierung. Der Mangel an Vielfalt unter den Lehrkräften in unseren theologischen Einrichtungen sollte uns daher alle beunruhigen.

Dr. Harvey Kwiyani leitet das Centre for Global Witness and Human Migration der Church Mission Society in Oxford.